ウイスキーづくりという仕事【前半/全2回】

「スコッチウイスキーの蒸溜所」と一口に言っても、その規模や生産過程は様々だ。デジタル化が進んでいるところもあれば、昔ながらの製法を続けるところもある。

告白しなければならない。先日、グレンモーレンジィの5人のマッシュマンのひとり、ゴードン・マッカイに、自分たちが「Men of Tain(テインの男たち)」として知られているという事実をどう思うか尋ねたとき、私は彼が心中密かに、そんなものはグレンモーレンジィのマーケティング部が作り上げた幻想だと思っているのではないか、と期待していた。

しかし、全く違っていた ―「私はテインのゴードン・マッカイというだけの者です。テインの有名な男たちのひとりだなんて、とんでもないことですよ」

マッカイの返事に、私は自分の邪推と無礼を恥じると同時に、故プリーモ・レーヴィ(WMJ註:イタリア人化学者、作家。アウシュヴィッツ強制収容所の体験を記した『これが人間か』で世界的に知られている)であれば「価値のある仕事をする」と呼んだであろうこの職人気質に感銘を受けた。

マッカイの返事に、私は自分の邪推と無礼を恥じると同時に、故プリーモ・レーヴィ(WMJ註:イタリア人化学者、作家。アウシュヴィッツ強制収容所の体験を記した『これが人間か』で世界的に知られている)であれば「価値のある仕事をする」と呼んだであろうこの職人気質に感銘を受けた。

読まれたことのない方が大半かと思うので、ご説明しよう。レーヴィの残した素晴らしい作品「The Wrench」 (WMJ註:1979年にイタリア文学界で最高とされるストレーガ賞を受賞した幻想小説。日本語版未出版)の話である。

主人公のリバティーン・ファッソーネは、世界を回って石油採掘用のプラットフォーム(WMJ註:海底から石油や天然ガスを掘削・生産するために海上に設置される構造物)という大きなモノの設計・建設に従事している。

「自分の能力が仕事で十分に発揮され、その仕事に喜びを持っている」という実存的価値観を心から信じている。彼の人生哲学が、一連の物語を通じて表されているのだ。

プリーモ・レーヴィがゴードン・マッカイに会ったなら、きっと気に入っただろう。マッカイは元教育関係者で予備消防士、妻は教師をしている。グレンモーレンジィ蒸溜所に来て9年のうち3年をマッシュマンとして過ごしている。

プリーモ・レーヴィがゴードン・マッカイに会ったなら、きっと気に入っただろう。マッカイは元教育関係者で予備消防士、妻は教師をしている。グレンモーレンジィ蒸溜所に来て9年のうち3年をマッシュマンとして過ごしている。

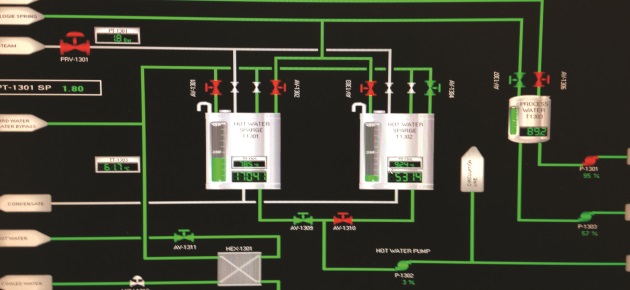

現在彼は、ニューメイクスピリッツ600万リットルの生産能力を持つ生産ラインのマッシングと発酵の工程に携わっている。マッシングや発酵が行われる設備は広々として明るい。高所にあって、鉄階段で登るようになっている。

毎週、320トンのマッシュから、5万Lの発酵槽12基に麦汁が投入される。効率的で大規模。1日中休むことのない設備で、8時間のシフトの間は全てマッカイがコントロールしている。「これが私のマッシュハウスです」マッカイは語る。

もちろん、マッカイは自慢しているわけではない。小さな蒸溜所のファンであれば、グレンモーレンジィの規模とコンピューター化された機能性には興味がないかもしれない。

しかしマッカイにとっては、どれほど産業化されていようと、そのプロセスでは常に変わらないもの…つまり、つくり手と原料の関係が重要なのだ。

だから、ガラスで仕切られた制御室の隅からポンプとバルブを操作している間も、彼は常に現場に立ち、モルトがマッシュになり、マッシュが麦汁になり、そして発酵液になるところを聞き、嗅ぎ、味見している。

その五感はまるで計測器であり、警報機だ。ここがマッカイのマッシュハウスである理由は、一見するとデジタルな世界の独裁者のようだからではない。ここが彼の仕事場だからだ。それも、機械が決して単なる「機械」ではないことを知っているほどに、何から何まで理解している仕事の場所だからだ。

「コンピューター化しているというと何もしないでも動くと思われがちですが、それは違います」

別にマッカイを誉め讃えているのではない。誰もが自分の仕事とそれを取り巻く環境に満足しているわけではないし、コンピューター化を「単なる進化」と捉えているマッカイほど、誰もがデジタル時代を歓迎しているわけでもない。

別にマッカイを誉め讃えているのではない。誰もが自分の仕事とそれを取り巻く環境に満足しているわけではないし、コンピューター化を「単なる進化」と捉えているマッカイほど、誰もがデジタル時代を歓迎しているわけでもない。

実際、ハイランドパークのスチルマン、ドッド・マカナキーのように、仕事が 以前とは変わったと思っている人はかなりいるに違いない。彼らが本来好むのは、コンピューターの類が見当たらない、ブルイックラディやスプリングバンクのような蒸溜所の、オートマチックではない職人の経験がものをいう方法だろう。

しかし、アナログ派であれ、その正反対であるラガヴーリンやカリラが完成させた計測器付きのデジタル手法であれ、皆が蒸溜所スタッフとして長く働いていることを考えると、多くの蒸溜所が「仕事以上の何か」を提供し続けていることは間違いない。

【後半に続く】