フェッターケアンが切り拓く共感覚のウイスキーづくり【前半/全2回】

フェッターケアンの最新作「ヴァンガード」は、共感覚に着目した画期的なアプローチ。ウイスキーと人間の知覚を新境地に導いてくれる。

文:ルーシー・スコフィールド

「私たちの感覚は、過去、現在、そして未来の可能性へとさまざまな形で繋がっています」

ハイランドにあるフェッターケアン蒸溜所で、マスターウイスキーメーカーのグレッグ・グラスが新しいウイスキーのコレクションについて説明している。

そのコレクションの名は「ヴァンガード」だ。コンセプトを考案したのも、実現までの複雑なプロセスに取り組んできたのもグレッグ本人である。

コレクション自体は、2本のウイスキーで構成される。ひとつは29年熟成のシングルカスクで、もうひとつは熟成年数が非表示のウイスキーだ。この企画商品のテーマとなっているのは、没入型体験を生み出す「共感覚」の研究である。

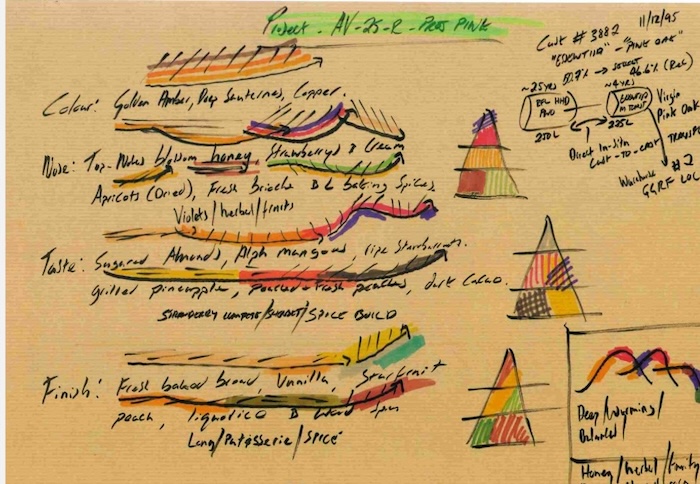

そもそも発想の出発点は、グレッグが考案した「共感覚的」なテイスティングノートだった。これは単なる味覚の分析を超えて、色彩や形状や音などのイメージを視覚的に記録した独創的なノートである。

グレッグの緻密なノートには、風味のメモと一緒に図解、色彩、スケッチなどが記されている。たとえば「マンゴー、熟したイチゴ」という言葉の横に、オレンジ、フクシア、パープルなどの色で夕焼けのように鮮やかなグラデーションが描かれているのだ。このようなテイスティングノートを記す意図について、グレッグは次のように説明する。

「香り、味、触感などのさまざまな感覚を、色、形、質、画像などの記憶と結びつけて体験することが多いんです。このような印象は、ウイスキーから得られる情報であると同時に、製造中のウイスキーにも情報をフィードバックできるので、双方向的に影響を及ぼしあう関係といえます」

この「ヴァンガード」を通して、フェッターケアンはグレッグの視点をわずかでも世界中のウイスキーファンに知ってもらいたいと考えているようだ。フェッターケアンでグローバル・シングルモルト・スペシャリストとして働くアンドリュー・レニーが、次のように説明する。

「風味はひとつの言語であり、誰にでも伝わって理解してもらえるものです。そして色、形、触感などの感覚も、言葉以外の方法で大切な情報を伝えてくれます。このコレクションを発売する際に重要だったのは、グレッグの共感覚をどこまで活用できるかということ。個性的なテイスティングノートによって、ウイスキーの体験にこれまでとは異なった視点を持っていただくのが目標になりました」

つまりフェッターケアンは、この商品を通して消費者の考え方を変えようとしているのだ。アンドリューの言葉は続く。

「色、形、音などのイメージを通じて、この2本のウイスキーの個性を分析的に理解すること。そんな考え方を紹介したいと考えています。つまりこれらウイスキーを味わう際は、樽の種類、熟成年数、アルコール度数といった表層的な情報をいったん脇に置いてほしい。そのような要素はすべて忘れて、その体験を色、形、音などのイメージに分解し、ウイスキーの風味に結びつけることで記憶に留めていただきたいのです」

響き合う音楽とウイスキー

この「風味体験」を解き放つため、フェッターケアンは2人のミュージシャンと手を組んだ。一人はスコットランドの人気バンド「モグワイ」のバリー・バーンズ。もう一人は、蒸溜所の近くで育ったシンガーソングライターのキャスリン・ジョセフだ。

バリーとキャスリンは、蒸溜所を訪れて「ヴァンガード」のウイスキーそのものに触発され、『ロリカ』という楽曲を制作した。ロリカはラテン語で「鎧」を意味する言葉だが、ゲール語の伝統では「悪から身を守るための祈り」を意味する。これはヴァンガードをある種の「武器」に見立て、それを盾のように受け止めるような比喩も込められているのだという。

この楽曲は、もちろんウイスキーの風味に着想を得ている。グレッグは味覚や嗅覚を視覚的なイメージに結びつけてきたが、キャスリンも同様に音楽を視覚的なアプローチで制作した。キャスリン自身がその意図を説明する。

「そもそも私自身が、音楽をひとつの形あるものとして理解して作り上げげていくタイプなんです。だから音楽の制作過程に色彩を組み込むのは当然の流れでした。私が作り上げたイメージから、バリーがまったく美しい音楽を生み出してくれました。まさにウイスキーのような美しい音楽です」

ウイスキーをつくったグレッグ自身も、このプロセスについてコメントしている。

「この曲を聴いた時、第一印象から強く感情が動かされました。味覚や嗅覚と同じように、音楽もまた具体的に手で触れて味わえるような存在だと感じられたんです。長年にわたって、音楽は私のウイスキーづくりに寄り添ってくれる存在でした。音楽からヒントやアイデアをもらった経験はたくさんあります。今回は私のウイスキーからインスピレーションを得た音楽とも出会うことができました。私のウイスキー人生で、間違いなく最高のハイライトです」

いわゆる「ソニック・シーズニング(音の調味料)」という理論は、飲食時に聴く音が味覚や飲食体験を総合的に変容させるという考え方である。ウイスキー業界では、かなり以前から注目されてきた概念だ。

たとえば2013年に、ディアジオ傘下のシングルトン蒸溜所がオックスフォード大学のチャールズ・スペンス博士に協力している。音響を厳密に制御した3種類の環境を「センソリウム」と呼ばれる空間内に用意すると、そこで鳴らされた音がウイスキーの異なる香りを補完するように引き立てたのだ。スペンス博士は、音響がシングルトンに含まれる特定の風味を実際に強化できると実証したのである。

今年に入って、グレンドロナック蒸溜所も独自のソニック・シーズニングを実験した。作曲家のロブ・ルイスがグレンドロナック蒸溜所内外の音を組み込んだ楽曲を制作し、「グレンドロナック 12年」の香味に影響を与えたのだ。

(つづく)