ウイスキーにおける「ラグジュアリー」の分析【後半/全2回】

希少性と職人技がウイスキーの価値を高め、それを手に入れたい消費者の心理に訴える。ラグジュアリーの概念は、時代とともに変化している。

希少性と職人技がウイスキーの価値を高め、それを手に入れたい消費者の心理に訴える。ラグジュアリーの概念は、時代とともに変化している。文:クリス・ミドルトン

製造現場における投資によって、ある種の製品は高い品質を備えるようになる。その製品が市場に持ち込まれると、消費者の欲求を引き寄せる対象に変わっていく。私的に楽しむためであれ、公共に展示するためであれ、購入を動機付ける心理的要因は多岐にわたる。希少価値が意識されたり、所有する著名人や特別な由来に魅力を感じたり、特定グループへの帰属感や社会的な差別化が目的となったりもする。

心理学の研究によると、ラグジュアリーな製品への反応は2つの側面から説明できる。そのひとつは「ステータス」であり、もうひとつは「差別化」だ。ステータスは外交的な欲求で、他者からの承認を求めるために洗練された製品を所有し、その結果として他者の称賛や尊敬を得ることが目標となる。

一方の差別化は、品質をみずからが評価したいという欲望であり、その審美眼を得たいという内向的な欲求である。こちらは必ずしもラグジュアリーな製品だけを求めるものではなく、心の充足を得ながら目利きになりたいという感情だ。個人的な感性の洗練を目指し、感覚的な満足度を注意深く分析したり、ウイスキーにまつわる理知的な側面(製造法や歴史への理解など)を探求したりする。

まだゲール語が話されていた古い時代から、ウイスキーのラグジュアリーな価値を予見していたスコットランドの知識人たちがいた。経済学者のアダム・スミスは有名な『国富論』(1776年)を著し、またデイビッド・ヒュームは『芸術の精錬』(1752年)の中で消費社会の未来を予測している。産業革命がもたらす大量生産の時代には、中産階級が台頭して一般消費財への需要が経済に大きな影響力を及ぼすと18世紀に論じているのである。

産業革命によって、手頃な価格の製品が前例のない規模で提供されると、人々の余暇時間は増加し、低コストで高品質な製品が普及することになった。その結果、贅沢品はもはや少数の上流階級だけが専有できる存在ではなくなった。

米国では、19世紀後半に経済学者のソースティン・ヴェブレンが『有閑階級の理論』を出版した。ここでヴェブレンは、産業革命後の経済の変化がもたらす別の現象について解説した。つまりステータスの追求と贅沢な消費を誇示する「顕示的な消費」の台頭だ。

やがて各国の政府は、ラグジュアリー(贅沢)を財政用語として定義し始めるようになった。ドイツとフランスの政府当局が、世界で初めて奢侈税(贅沢税)の導入の議論をスタートさせる。その25年後の1917年12月に、フランスは第一次世界大戦の戦費調達を目的として、贅沢品に対する10%の奢侈税を導入した。

その4ヶ月後には英国も奢侈税を導入し、米国も1919年初頭から後に続いた。だが英米両国は、やがて国民の反対によって贅沢税を廃止することになる。フランスは酒類にも奢侈税を課すようになったが、英国政府と米国政府はすでに酒類への課税を導入済みだった。特に両国で大量に消費されていたウイスキーからは、高率の消費税、関税、付加価値税によって多額の税収を徴収していた。

ラグジュアリー概念の変容

ウイスキーのマーケティングは、すでに200年以上の歴史がある。だが記事や広告はもちろん、ウイスキーの専門書でさえ「ラグジュアリー」や「贅沢」という概念が直接的に語られることは多くなかった。米国で好まれた表現は「ハイクラス」や「ファンシー」などで、英国では「デラックス」などの表現が用いられてきた。これらの言葉は、ウイスキーの中身に大麦モルトの割合が高いことをしばしば暗示していた。

しかし例外もある。ピーズ・サンズ&カンパニーが1888年に発売した「ブレンデッド・オールド・スコッチ」が、「純粋なスコッチウイスキーの贅沢」という表現を広告で使用した。これはウイスキーの広告で「ラグジュアリー」が謳われた最初の例である。

その後の40年にわたって、この誇張的な表現は使われることがなかった。再びラグジュアリーを名乗ったのは「キングズ・ランサム・ブレンド・スコッチ・ウイスキー」だ。禁酒法下の北米市場を対象として、1928年に「ラグジュアリーなウイスキー」という触れ込みで売り出された。

キングズ・ランサムは、ラベルに「世界を旅するウイスキー」と記載された高価格設定の商品で、スコットランドのリースから米国東海岸のアトランティックシティに密輸されていた。禁酒法下の米国で、ウイスキーは贅沢品だった。裕福な米国人消費者たちは、高級なウイスキーを味わうために大金を投じたものだ。キングズ・ランサムは「世界一ラグジュアリーなスコッチウイスキー」という強気の宣伝を続け、米国市場で1980年代まで確固たる地位を維持した。

ウイスキーのマーケティング担当者で、自社ブランドを「ラグジュアリー」と表現する者はほとんどいない。ただし一部のブランドは、明らかにラグジュアリーな価値観に憧れる消費者層をターゲットにしている。そのラグジュアリーのイメージは、貴族のように華やかなライフスタイルを連想させる。

高名な作家たちにもウイスキー愛好家は多いが、ウイスキーを贅沢品と見なす者は少ない。感覚的、社会的、心理的な快楽に根ざした、合理的なお楽しみとして高級なウイスキーを評価している。この価値観は、多くの消費者にも支持されているようだ。

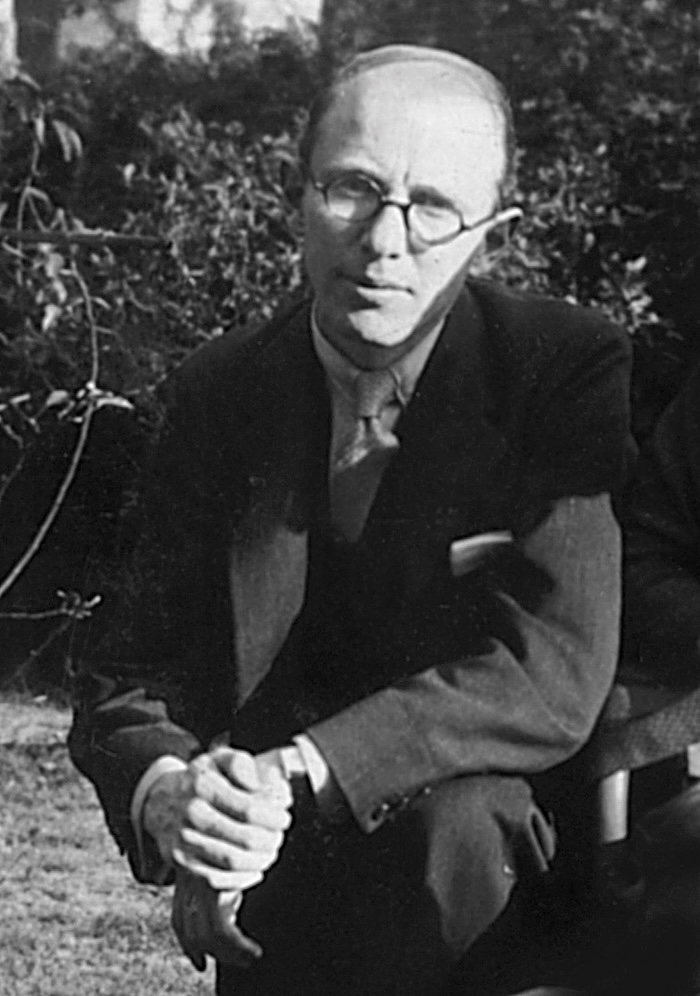

作家のジョージ・トンプソンは、ペンネームのアエネアス・マクドナルド名義で1930年に著した先駆的な著作『ウイスキー』で英国人らしいウイスキーへの態度を表明している。彼は「最上級のウイスキー」といった言葉を野暮で思慮の浅いものと見なし、ウイスキーにふさわしくない大げさな表現だと断じた。富を威張ったり他者を見下したりするようなスノビズムは、商法によって規制されるべきだとも主張している。

そんなアエネアス・マクドナルドによるラグジュアリー批判から、1世紀ほどの時間が経過した。世界は大きく変容し、言葉の意味も進化した。多くのウイスキー愛好家にとって、「より良い品質のウイスキーを、なるべく少量だけたしなむ」という態度が、好ましいウイスキーとの付き合い方とされている。

ウイスキーの品質が飛躍的に向上したのに加え、ラグジュアリーという概念も「放蕩」や「浪費」を特に意味しなくなった。キングズ・ランサムがブレンデッド・スコッチの贅沢を主張できた時代はとっくの昔に過ぎ去り、ウイスキーブランド各社のラグジュアリー戦略も洗練されている。

ウイスキーを贅沢品と見なすか、日常の楽しみと見なすかはあなた次第だ。王族であれ、庶民であれ、ラグジュアリーの概念は人それぞれである。