1週間だけのウイスキー旅行:北スペイサイド編(3)ロングモーン蒸溜所

北スペイサイドのウイスキー蒸溜所を巡るシリーズ。第3回は、エルギンの町を目前にしながらちょっと寄り道。竹鶴政孝にも縁の深いロングモーン蒸溜所に立ち寄ろう。

北スペイサイドのウイスキー蒸溜所を巡るシリーズ。第3回は、エルギンの町を目前にしながらちょっと寄り道。竹鶴政孝にも縁の深いロングモーン蒸溜所に立ち寄ろう。文・写真:ステファン・ヴァン・エイケン

ちょうどエルギンの町にたどり着いたところだが、エルギンの町を散策する前にちょっと足を伸ばしてみたい場所があった。国道A941で5kmほど南に行くと、そこにはロングモーン蒸溜所がある。ロングモーン蒸溜所に到着する直前、すぐそばにベンリアック蒸溜所があることにも気づくだろう。この2軒の蒸溜所には、歴史的にも密接な関係がある。

スペイサイドのように多くの蒸溜所が点在している地域では、どこかで訪問先を絞り込む決断が必要になる。「せっかく行ったのにエリア内の蒸溜所を踏破できなかった」などと否定的にとらえてはいけない。今回行けなかった蒸溜所は、次回のためにあえて残しておくのだ。今回の旅程から外すのは、「またこの町に戻っくるため」と前向きに考えよう。ここから半径数km以内には、グレンエルギン蒸溜所、マノックモア蒸溜所、グレンロッシー蒸溜所もある。これだけの数が揃えば、再訪の口実にもまったく事欠かない。

一般公開してないロングモーン蒸溜所をわざわざ目指したのは、日本とのつながりを重視したからである。1919年4月、ここで若き日の竹鶴政孝がインターンとして働き、ウイスキーづくりの技術を学んでいった。ノートに書き留められたさまざまな気付きが、後にジャパニーズウイスキーの歴史を始動させる種子となったことはご存じのとおりである。

スコットランドの蒸溜所としては珍しく、ロングモーンは不況などで休業に追い込まれた時期がない。創業以来、絶え間なくウイスキーをつくり続けてきた数少ない蒸溜所のひとつなのだ。当時の竹鶴政孝が100年後の蒸溜所を訪ねたら、その連綿たる時の流れとウイスキーづくりの変遷に驚くことであろう。

竹鶴政孝が100年前に研修

ロングモーンが設立されたのは1893年のこと。創設者のジョン・ダフは、19世紀のウイスキー業界でも特に個性的な人物だ。グレンドロナック蒸溜所の蒸溜所長を務め、1876年には新しい会社を設立してグレンロッシー蒸溜所を設立。さらには南アフリカでもウイスキー蒸溜所の設立を志したが失敗し、アメリカに渡ってさらなる挫折を味わった。それでもチャレンジ精神に富んだジョン・ダフは、スコットランドに戻ってロングモーン蒸溜所の設立に漕ぎ着けるのである。

理想的なロケーションを見つけたジョン・ダフは、当時最先端の設備を網羅した蒸溜所を建設した。ここは当時開通したばかりのグレート・ノース・オブ・スコットランド鉄道にも程近く、豊かな水源にも恵まれている。レアック・オ・マレイ産の良質な大麦が手に入り、マノックヒルから掘り出されるピートも調達が容易だ。さらには大きな水車が蒸溜所に必要な動力も提供してくれる。そんな便利な条件がすべて揃った土地柄だった。

外国では幾度も辛酸を嘗めてきたが、ジョン・ダフはこのロングモーン蒸溜所を首尾よく軌道に乗せた。そして1898年には隣の敷地に第2ロングモーン蒸溜所を建設(後にベンリアックと改名)。だが運もそこまでで、ジョン・ダフは再び苦境に見舞われる。1898年に悪名高いパティソン事件が起こると、スコッチウイスキー業界全体の信用が失墜。ジョン・ダフも借金で首が回らなくなり、次いで起こったウイスキー不況の最中に破産してしまった。

1899年にロングモーン蒸溜所を買い取ったのは、ジェームズ・R・グラントとエディンバラのブレンダー、ヒル・トムソンだった。新しいオーナーのもとで、蒸溜所は引き続き活躍の場を取り戻す。ロングモーンの原酒は、高級なブレンデッドウイスキー用の華やかな一要素として珍重された。

時は過ぎて1970年。グラント家とヒル・トムソンは、グレンリベット蒸溜所やグレングラント蒸溜所と合併してグレンリベット・ディスティラリーズを設立した。このグレンリベット・ディスティラリーズは、1977年にシーグラムの傘下となる。2001年にペルノ・リカールがシーグラムのウイスキー部門であるシーバスブラザーズを買収したため、ロングモーンは現在もシーバス傘下の蒸溜所である。

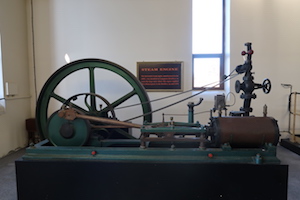

ロングモーンでは、蒸溜所の長い歴史の一端を垣間見ることもできる。例えば蒸溜棟には、1890年代に製造された古い蒸気エンジンが残されている。もともとは大きな水車の補助として導入された設備で、1979年までは30〜40馬力のパワーを蒸溜所に供給していた。初溜釜の内部を撹拌する動力として重用されていたこともある。

蒸溜所の屋外に出ると、そこには古めかしい小さな駅舎が残されている。この駅は1968年に閉鎖されてしまい、その後はウイスキーの原料も車で運ばれてくるようになった。駅舎そのものは蒸溜所がきれいな状態で保存しているので、ロングモーンまで行くのならぜひ見学しておきたい建物である。最近発売されたロングモーンのオフィシャル商品は、蒸気機関車を描いたロゴが目印だ。ロングモーンの長い歴史において、一時は重要なライフラインを務めた鉄道へのオマージュである。

蒸溜所の建物と設備は、竹鶴政孝が滞在した時代からかなり様変わりしている。いま竹鶴がここを再訪しても、時代の流れに驚くばかりかもしれない。蒸溜所のポットスチルは、1972年に2対から3対に増やされた。かつて直火式だった再溜釜が、スチーム式に改造されたのもそのときである。

またスチルを新調する2年前には、フロアモルティングも廃止された。それでも一部のモルティング業務は、姉妹蒸溜所のベンリアック蒸溜所で継続されている。ポットスチルは再び1974年に増設され、合計で4対になった。もともと蒸溜所が手狭だったことから、蒸溜棟は2箇所に分かれている。そんな訳で、ロングモーンは初溜釜と再溜釜が別々の部屋に設置された数少ない蒸溜所というトリビアもある。

かつて樽詰めがおこなわれていたエリアには、現在4基の再溜釜が置かれている。1994年に初溜釜がすべて石炭直火式からスチームコイル式に変更された。竹鶴政孝が滞在した当時のロングモーンで、どんなウイスキーがつくられていたのかを明確に知る手がかりは少ない。ロングモーンの1970年以前のビンテージがあればいいのだが、入手はかなり難しい状況だ。

歴史ある建物と近代的な設備

ロングモーンでは2012年に大掛かりな設備の改修がおこなわれ、糖化槽と発酵槽が新調された。ペルノ・リカールのケン・リンジーが、蒸溜所の内部を案内してくれる。設備から受けるロングモーンの印象は、とても近代的な蒸溜所であるということ。フル稼働中なのに、不思議なくらい静かである。

「蒸溜所はすべてコンピューター管理なので、2人だけで生産を監視しています。メインのオペレーターは糖化槽の近くにあるコンピューターの後ろに座っていますが、もう1人のオペレーターは色々動き回って細々とした雑用をこなしていますよ」

ケン・リンジーがそう説明する。糖化槽は、極めて効率的なブリッグズ社のフルラウター式。グレンリベット蒸溜所やグレンキース蒸溜所で使用されているものと同型なのだという。

「以前の糖化槽は容量8トンでしたが、数年前に8.5トンに拡張されました。糖化には5時間かけて、1バッチの量が蒸溜釜の容量にも対応しています。発酵槽はステンレス製が10槽。1層に39,000Lの麦汁が入って、発酵時間は約50時間です」

最初の蒸溜棟にはタマネギ型の初溜釜が4基あるが、1基ごとの容量は17,000L弱である。再溜釜4基とスピリッツセーフは別の部屋にある。再溜釜は3基が容量約15,000Lで、残りの1基はそれよりもやや小さい(約13,600L)。蒸溜所の敷地内にダンネージ式の貯蔵庫が数棟あるものの、ロングモーン蒸溜所で生産されたスピリッツは現在すべてキースとマルベンの町にタンカーで輸送される。ペルノ・リカールが運営する巨大な貯蔵施設で熟成されるのだ。

ロングモーンで生産されるウイスキーは、長年にわたって高い定評があった。多くのディスティラーが、2番めに好きなウイスキーとしてロングモーンを挙げている。第1位はもちろん自分自身のウイスキーなので、プロフェッショナルたちからの大きな尊敬を裏付けるデータだ。

ブレンダーたちも同様に、ロングモーンの品質を創業期から高く評価してきた。そんな背景も手伝って、原酒のほとんどはブレンデッドウイスキー用に確保されている。ロングモーンのモルト原酒は、多くがシーバスリーガルやロイヤルサルートのキーモルトになる。オフィシャルのシングルモルトは非常に希少だ。1993年に15年ものが発売され、これが2007年にはペルノ・リカールの意向で16年ものに変更。今この原稿を書いている時点で「ディスティラーズ・チョイス」と名付けられた16年ものと23年もののボトルが存在するのみである。

エルギンの町に戻る前に、蒸溜所の周辺を少し散歩してみよう。竹鶴政孝が100年前に見た風景を想像し、その歴史的な経験に思いを馳せてみるチャンスだ。蒸溜所内部の設備はかなり近代化されてしまったが、屋外に出ればスコットランドの田舎そのもの。古い建物を眺めながらそぞろ歩くと、20世紀初頭の風景をありありと思い起こすこともできるだろう。

(つづく)